2025年5月公表分のFP2級実技試験(個人資産相談業務:CBT試験)の第1問の問題と解説です。

第1問:FP2級個人資産(2025年5月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

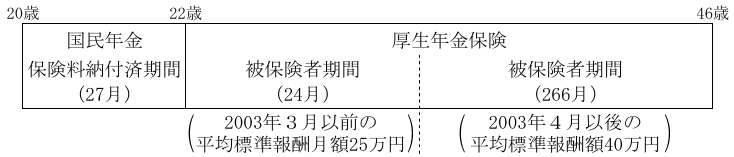

《設例》 会社員のAさん(45歳)は、妻Bさん(44歳)、長男Cさん(13歳)、長女Dさん(11歳)および二女Eさん(9歳)との5人暮らしである。Aさんは、最近、体調を崩すことが多くあったことから、今後のために、公的年金の遺族給付や健康保険の給付について確認しておきたいと考えている。 〈Aさんとその家族に関する資料〉 (1)Aさん(1979年1月18日生まれ、45歳、会社員) ・公的年金加入歴:下図のとおり(2025年5月までの期間) ・全国健康保険協会管掌健康保険、雇用保険に加入している。

(2)妻Bさん(1980年9月24日生まれ、44歳、パートタイマー) ・公的年金加入歴:20歳から大学生であった期間(31月)は国民年金の第1号被保険者として保険料を納付し、大学卒業後の10年間(120月)は厚生年金保険に加入。その後は国民年金に第3号被保険者として加入している。 ・全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。 (3)長男Cさん(2011年7月6日生まれ、13歳、中学生) (4)長女Dさん(2013年6月21日生まれ、11歳、小学生) (5)二女Eさん(2015年10月3日生まれ、9歳、小学生) ※妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんおよび二女Eさんは、現在および将来においても、Aさんと同居し、Aさんと生計維持関係にあるものとする。 |

問1

Mさんは、Aさんに対して、公的年金の遺族給付および遺族年金生活者支援給付金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のなかから選び、その記号を答えなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

「Aさんが現時点において死亡した場合、妻Bさんは遺族基礎年金および遺族厚生年金を受給することができます。遺族基礎年金を受給することができる遺族の範囲は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた『子のある配偶者』または『子』です。『子』とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級( ① )に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。

子のある配偶者に対する遺族基礎年金の年金額(2024年度価額)は、『816,000円+子の加算額』の算式により算出され、子の加算額は、第1子・第2子までは1人につき□□□円、第3子以降は1人につき□□□円となります。仮に、Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は( ② )円(2024年度価額)となります。

また、妻Bさんは遺族年金生活者支援給付金も受給することができ、その年額は( ③ )円(2024年度価額)となります」

〈語句群〉 イ.63,720 ロ.78,300 ハ.234,800 ニ.408,100 ホ.612,000 ヘ.1,129,100 ト.1,207,400 チ.1,363,900 リ.1級、2級または3級 ヌ.1級または2級 ル.3級 |

問2

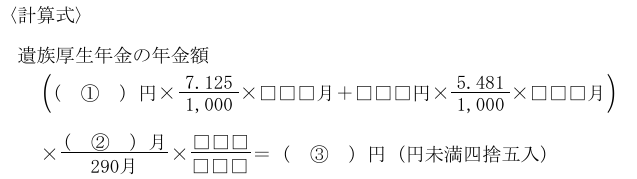

Mさんは、Aさんが2025年6月1日時点で死亡した場合に妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額(2024年度価額)を試算した。妻Bさんが受給することができる遺族厚生年金の年金額を求める下記の〈計算式〉の空欄①~③に入る最も適切な数値を答えなさい。計算にあたっては、《設例》の〈Aさんとその家族に関する資料〉に基づくこととし、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

問3

Mさんは、Aさんに対して、全国健康保険協会管掌健康保険の給付について説明した。Mさんが説明した次の記述1~4について、適切なものは○を、不適切なものは×を選択しなさい。

- 「Aさんが同一月内に医療機関に支払った医療費の一部負担金等の合計額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。一部負担金等の合計額の計算にあたっては、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が1万円以上のものが対象となります」

- 「Aさんが業務外の事由による疾病または負傷の療養のために勤務することができずに休業し、勤務先から賃金の支払がなかった場合、所定の手続により、通算して2年を限度として傷病手当金が支給されます」

- 「傷病手当金の額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の80%に相当する額となります」

- 「Aさんが業務外の事由により死亡し、妻Bさんが埋葬を行った場合、所定の手続により、妻Bさんに対し、埋葬料として5万円が支給されます」

解答・解説

2025年度分の金額と異なるものもありますので、ご注意ください。

問1

①について

子とは、18歳到達年度の末日までの間にあるか、20歳未満で障害等級1級または2級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻していない子を指します。

②について

Aさんが現時点で死亡した場合、妻Bさんが受給することができる遺族基礎年金の年金額は「816,000円+234,800円+234,800円+78,300円=1,363,900円」となります。

③について

遺族年金生活者支援給付金の年額は「5,310円(月額)×12=63,720円」となります。

解答:①ヌ ②チ ③イ

問2

老齢厚生年金の報酬比例部分の額×3/4=遺族厚生年金の額

※被保険者期間が300月未満の場合、300月とみなして計算します。

↓

1.報酬比例部分の額

2003年3月以前:250,000円×7.125/1000×24月=42,750円

2003年4月以後:400,000円×5.481/1000×266月=583,178.4円

42,750円+583,178.4円=625,928.4円

2.遺族厚生年金の額

625,928.4円×300月÷290月×3/4=485,634.1…→485,634円(円未満四捨五入)

解答:①250,000 ②300 ③485,634

問3

- ×

一部負担金等の合計額の計算にあたっては、医療機関ごとに、入院・外来、医科・歯科別に一部負担金等が21,000円以上のものが対象となります。 - ×

Aさんが業務外の事由による疾病または負傷の療養のために勤務することができずに休業し、勤務先から賃金の支払がなかった場合、所定の手続により、通算して1年6ヵ月を限度として傷病手当金が支給されます。 - ×

傷病手当金の額は、休業1日につき、原則として、傷病手当金の支給開始日の属する月以前の直近の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の2/3に相当する額となります。 - 〇

Aさんが業務外の事由により死亡し、妻Bさんが埋葬を行った場合、所定の手続により、妻Bさんに対し、埋葬料として5万円が支給されます。

.png)

.png)