2024年9月に実施されましたFP2級実技試験(生保顧客資産相談業務)の第4問の問題と解説です。

第4問:FP2級生保顧客(2024年9月実技試験)

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

《設例》 会社員のAさんは、妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんとの4人家族である。 〈Aさんとその家族に関する資料〉 Aさん(53歳):会社員 妻Bさん(50歳):専業主婦。2024年中の収入はない。 長女Cさん(24歳):アルバイト。2024年中に給与収入150万円を得ている。 長男Dさん(19歳):大学生。2024年中の収入はない。 〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉 (1)給与収入の金額:830万円 (2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金 契約年月:2014年6月 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん 死亡保険金受取人:妻Bさん 満期保険金受取人:Aさん 満期保険金額:320万円 正味払込保険料:300万円 (3)一時払変額個人年金保険(10年確定年金)の解約返戻金 契約年月:2015年6月 契約者(=保険料負担者)・被保険者:Aさん 死亡保険金受取人:妻Bさん 解約返戻金額:600万円 正味払込保険料:500万円 ※妻Bさん、長女Cさんおよび長男Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 ※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 ※Aさんとその家族の年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問10

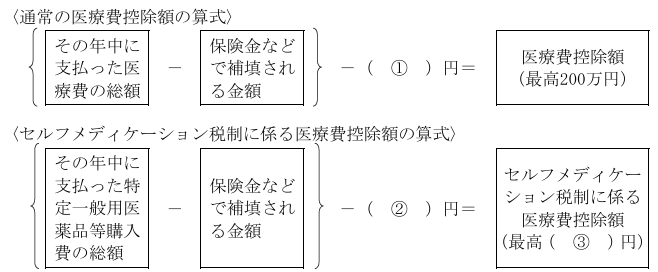

所得税における医療費控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のなかから選びなさい。

「通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額(保険金等により補填される金額を除く)が( ① )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)を総所得金額等から控除することができます。

また、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額(保険金等により補填される金額を除く)が( ② )円を超えるときは、その超える部分の金額(最高( ③ )円)を総所得金額等から控除することができます」

<数値群> イ.12,000 ロ.24,000 ハ.36,000 ニ.68,000 ホ.88,000 ヘ.100,000 ト.120,000 チ.150,000 リ.200,000 |

問11

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述①~③について、適切なものには○印を、不適切なものには×印をつけなさい。

- 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」

- 「Aさんが通常の医療費控除の適用を受けた場合、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることはできません」

- 「Aさんが適用を受けることができる配偶者控除の控除額は、38万円です」

問12

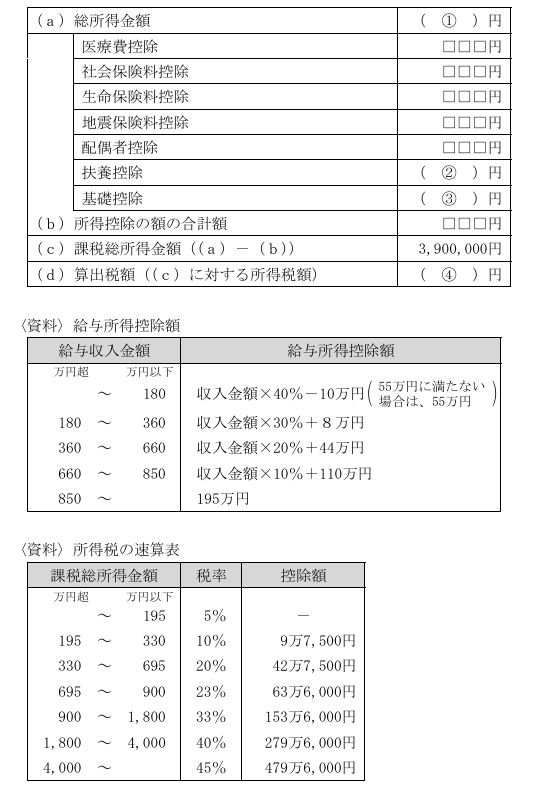

Aさんの2024年分の所得税の算出税額を計算した下記の表の空欄①~④に入る最も適切な数値を求めなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

解答・解説

問10

通常の医療費控除は、その年分の総所得金額等の合計額が200万円以上である納税者の場合、その年中に支払った医療費の総額(保険金等により補填される金額を除く)が10万円を超えるときは、その超える部分の金額(最高200万円)を総所得金額等から控除することができます。

セルフメディケーション税制では、定期健康診断や予防接種などの一定の取組みを行っている納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者等のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合、その額(保険金等により補填される金額を除く)が12,000円を超えるときは、その超える部分の金額(最高88,000円)を総所得金額等から控除することができます。

解答:①ヘ ②イ ③ホ

問11

- ×

「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」 - 〇

セルフメディケーション税制は、従来の医療費控除との選択適用となります。 - 〇

合計所得金額が900万円以下である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、控除額は38万円となります。(問12を参照)

問12

①について

給与所得の金額は、「830万円-(830万円×10%+110万円)=637万円」で、この金額が総所得金額に算入されます。

一時所得の金額は、「(320万円+600万円)-(300万円+500万円)-50万円=70万円」で、「70万円×2分の1=35万円」が総所得金額に算入されます。

上記の結果、

総所得金額は、「637万円+35万円=672万円」です。

②について

長女Cは、給与所得の額が「150万円-55万円=95万円」で、合計所得金額が48万円を超えていますので、扶養控除の対象とはなりません。

長男Dは、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の者で、特定扶養親族に該当します。ですので、控除額は63万円です。

③について

基礎控除の金額は、納税者本人の合計所得金額が2,400万円以下の場合は、48万円です。

④について

算出税額は、「3,900,000円×20%-427,500円=352,500円」です。

解答:①6,720,000 ②630,000 ③480,000 ④352,500

.png)

.png)