FP3級実技試験(保険顧客資産相談業務)対策用の第1回予想問題です。

何度も繰り返して、必ず、本試験までに押さえてください。

目次

第1回実技予想問題(FP3級保険顧客資産相談業務)

第1問

次の設例に基づいて、下記の各問(問1~問3)に答えなさい。

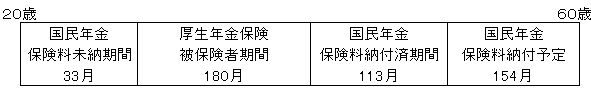

《設例》 Aさん(47歳)は、小売店を営んでいる個人事業主である。Aさんは、大学卒業後に入社した電機メーカーを退職した後、現在の小売店を開業し、売上は堅調に推移し ている。最近、Aさんは老後の年金収入を増やしたいと考えており、その前提として、自分の公的年金がどのくらい支給されるのか、知りたいと思っている。そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。 <Aさんに関する資料> 公的年金の加入歴:下図のとおり(60歳までの見込みを含む)。大学卒業後から15年間、厚生年金保険に加入。小売店の開業後は国民年金の保険料を納付している。

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問1

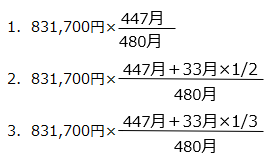

はじめに、Mさんは、《設例》の<Aさんに関する資料>に基づき、Aさんが老齢基礎年金の受給を65歳から開始した場合の年金額を試算した。Mさんが試算した老齢基礎年金の年金額の計算式として、次のうち最も適切なものはどれか。

問2

次に、Mさんは、老後の年金収入を増やすための各種方法について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句の組合せとして、 次のうち最も適切なものはどれか。

|

- (1)一時所得 (2)48,000円 (3)68,000円

- (1)退職所得 (2)24,000円 (3)68,000円

- (1)退職所得 (2)48,000円 (3)70,000円

問3

最後に、Mさんは、確定拠出年金の個人型年金(以下、「個人型年金」という)について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

- 「個人型年金のメリットとして、税制の優遇措置が挙げられます。加入者が拠出する掛金は、その全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります」

- 「個人型年金の留意点として、加入時や運用期間中に各種の手数料がかかることや、年金資産の運用リスクは加入者が負うことなどが挙げられます」

- 「個人型年金では、加入時に決めた掛金の拠出額を途中で減額することや掛金の拠出を停止することができない点に留意する必要があります」

第2問

次の設例に基づいて、下記の各問(問4~問6)に答えなさい。

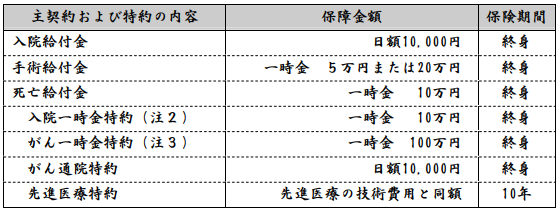

<設例> 会社員であるAさん(33歳)は、先日、職場で生命保険会社の営業担当者から終身医療保険の提案を受けた。Aさんは、独身であるため生命保険は必要ないとこれまで考えていたが、最近、同年代の著名人ががんに罹患したというニュースを見て、がんに対する保障の必要性を感じ始め、提案を受けた終身医療保険に加入するかどうか迷っている。 <Aさんが提案を受けた終身医療保険に関する資料>

(注1)保険料払込期間は、契約時に有期払込を選択することができる。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問4

はじめに、Mさんは、生命保険の加入等についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も適切なものはどれか。

- 「生命保険に加入する際には、Aさんの傷病歴や現在の健康状態などについて、事実をありのままに正しく告知する必要があります。なお、告知受領権は生命保険募集人が有していますので、当該募集人に対して、口頭で告知してください」

- 「提案を受けた終身医療保険の保険料払込期間を有期払込にすることで、毎月の保険料負担は減少し、保険料の払込総額も少なくなります。月々の保険料負担を軽減するために有期払込を選択することをお勧めします」

- 「生命保険は、契約にあたって保険会社指定の医師による診査を受けた場合などを除き、保険業法に定める保険契約の申込みの撤回等(クーリング・オフ)の対象となり、所定の期間内であれば、書面により申込みの撤回等をすることができます」

問5

次に、Mさんは、Aさんが提案を受けた終身医療保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

- 「先進医療の治療を受けた場合、診察料や投薬料等に係る費用は公的医療保険の対象となりますが、技術料に係る費用は全額自己負担となりますので、先進医療特約の付加をご検討ください」

- 「Aさんががんに罹患した場合、がん一時金特約から100万円を受け取ることができます。ただし、通常、がんの保障については契約日から6カ月間の免責期間があります」

- 「Aさんががんと診断確定され、がん一時金特約から一時金を受け取った場合、当該一時金は一時所得として総合課税の対象となります」

問6

最後に、Mさんは、全国健康保険協会管掌健康保険の高額療養費制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、原則として( 1 )割となりますが、( 2 )内に、医療機関等に支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。 |

- (1)1 (2)同一月 (3)12,000

- (1)3 (2)同一年 (3)12,000

- (1)3 (2)同一月 (3)21,000

第3問

次の設例に基づいて、下記の各問(問7~問9)に答えなさい。

《設例》 X株式会社(以下、「X社」という)は、Aさん(40歳)が設立した会社である。 Aさんは、現在、従業員の退職金準備の方法について検討している。そこで、Aさんは生命保険会社の営業担当者であるMさんに相談することにした。 <Mさんの提案内容> 従業員の退職金準備を目的として、中小企業退職金共済制度(X社は加入要件を満たしている)および下記<資料>の生命保険(福利厚生プラン)を提案した。 <資料>

※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問7

Mさんは、中小企業退職金共済制度(以下、「中退共」という)の特徴について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

「中退共は、中小企業の事業主が退職金を社外に積み立てる退職金準備の共済制度です。毎月の掛金は、被共済者(従業員)1人につき月額5,000円から30,000円までの16種類のなかから任意に選択することができ、その( 1 )を損金の額に算入することができます。また、新しく中退共に加入する事業主に対して、掛金月額の2分の1(従業員ごと上限5,000円)を加入後4カ月目から( 2 )年間、国が助成します。被共済者(従業員)が中途(生存)退職したときは、退職金が ( 3 )支給され、一時金で受け取った場合、退職所得として課税の対象となります」 |

- (1)全額 (2)1 (3)従業員本人に直接

- (1)3分の1 (2)2 (3)従業員本人に直接

- (1)全額 (2)3 (3)法人を経由して従業員に

問8

《設例》の<資料>の福利厚生プランの保険料払込時の経理処理(仕訳)として、次のうち最も適切なものはどれか。

- (借方)保険料積立金600万円/現金・預金600万円(貸方)

- (借方)福利厚生費 600万円/現金・預金600万円(貸方)

- (借方)福利厚生費 300万円/現金・預金600万円(貸方)

保険料積立金300万円

問9

Mさんは、《設例》の<資料>の福利厚生プランについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。

- 「福利厚生プランは、原則として、従業員全員を被保険者とする等の普遍的加入でなければなりませんので、制度導入後に入社した従業員について加入漏れがないように注意してください」

- 「福利厚生プランを導入する際は、退職金の支給根拠を明確にするため、退職金規程を整えてください」

- 「保険期間中に被保険者である従業員が中途(生存)退職した場合、解約返戻金は退職する従業員本人に直接支給されます」

第4問

次の設例に基づいて、下記の各問(問10~問12)に答えなさい。

《設例》 会社員のAさんは、妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんとの4人家族である。 <Aさんとその家族に関する資料>

<Aさんの×28年分の収入等に関する資料> (1)給与収入の金額:800万円 (2)一時払養老保険(10年満期)の満期保険金

(3)終身保険の解約返戻金

※妻Bさん、長男Cさんおよび長女Dさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 ※Aさんとその家族は、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 ※Aさんとその家族の年齢は、いずれも×28年12月31日現在のものである。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問10

Aさんの×28年分の所得税の確定申告に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 「一時払養老保険は金融類似商品に該当するため、Aさんが受け取った満期保険金に係る保険差益は源泉分離課税の対象となります」

- 「Aさんの場合、総所得金額に算入される一時所得の金額の合計額が20万円を超えるため、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」

- 「会社員であるAさんが所得税の確定申告をする場合、確定申告書はAさんの勤務先を経由して、勤務先の住所地の所轄税務署長に提出することになります」

問11

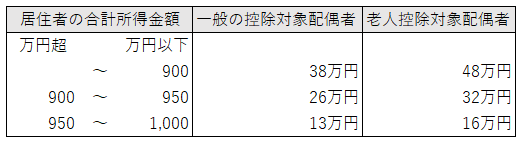

Aさんの×28年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

|

- (1)ならない (2)26万円 (3)101万円

- (1)なる (2)26万円 (3)63万円

- (1)なる (2)38万円 (3)101万円

<資料>配偶者控除額の金額

問12

Aさんの×28年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。

- 670万円

- 730万円

- 780万円

<資料>給与所得控除額

第5問

次の設例に基づいて、下記の各問(問13~問15)に答えなさい。

《設例》 Aさんは、令和×年1月5日に病気により死亡した。なお、二男Eさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 <Aさんの親族関係図>

<Aさんの相続財産(みなし相続財産を含む)> 現金および預貯金 ・・・8,500万円 自宅(敷地300㎡)・・・6,000万円(「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用前の相続税評価額) 自宅(建物)・・・2,000万円(固定資産税評価額) 死亡保険金・・・4,000万円(契約者(=保険料負担者)・被保険者はAさん、死亡保険金受取人は長女Cさん) ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |

問13

Aさんの相続に関する以下の文章の空欄(1)~(3)に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。

|

- (1)8分の1 (2)5,400 (3)10

- (1)12分の1 (2)5,400 (3)4

- (1)12分の1 (2)6,000 (3)10

問14

Aさんの相続に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 「長女Cさんが受け取った死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることで、相続税の課税価格に算入される金額は1,500万円となります」

- 「妻Bさんが『配偶者に対する相続税額の軽減』の適用を受けた場合、原則として、 妻Bさんの相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額と1億6,000万円とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されません」

- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の適用を受けた場合、自宅の敷地について課税価格に算入すべき価額は4,800万円となります」

問15

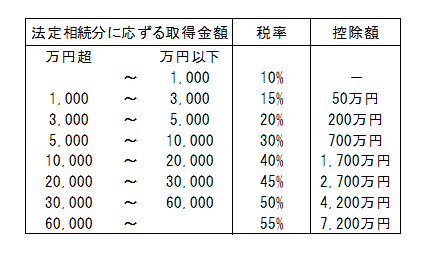

Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が7,200万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。

- 900万円

- 910万円

- 1,460万円

<資料>相続税の速算表

※解答・解説に関しましては、合格セット購入者専用ページに掲載しております。合格セット購入者の皆様は、必ず、ご確認ください。

.png)

.png)

.png)