第1回目FP2級予想問題の問21~問30(金融資産運用編)を掲載しています。

FP2級合格に必要な力が身についているのかどうかをご確認ください。

解けなかった問題は、必ず、復習してください。

目次

問21:経済指標

経済指標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 景気動向指数は、生産、雇用などさまざまな経済活動での重要かつ景気に敏感に反応する指標の動きを統合することによって作成された指標であり、コンポジット・インデックス(CI)を中心として公表される。

- 消費動向指数は、家計調査の結果を補完し、消費全般の動向を捉える分析用のデータとして作られた指標であり、世帯消費動向指数(CTIミクロ)と総消費動向指数(CTIマクロ)の2つの指標体系で構成される。

- 全国企業短期経済観測調査(日銀短観)は、全国の企業動向を的確に把握し、金融政策の適切な運営のために、統計法に基づいて日本銀行が行う調査であり、全国の約1万社の企業を対象に、四半期ごとに実施される。

- マネーストック統計は、金融部門から経済全体に供給されている通貨の総量を示す統計であり、一般法人、金融機関、個人、中央政府、地方公共団体などの経済主体が保有する通貨量の残高を集計したものである。

問22:固定利付債券

固定利付債券(個人向け国債を除く)の一般的な特徴に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 債券を発行体の信用度で比較した場合、他の条件が同じであれば、発行体の信用度が高い債券の方が債券の価格は低い。

- 債券を償還までの期間の長短で比較した場合、他の条件が同じであれば、償還までの期間が長い債券の方が、利回りの変化に対する価格の変動幅は大きくなる。

- 表面利率が最終利回りよりも低い債券の価格は、額面価格を下回る。

- 市場金利が上昇すると、通常、債券の利回りは上昇し、債券の価格は下落する。

問23:デリバティブ取引等

わが国における個人によるデリバティブ取引等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 外国為替証拠金取引では、証拠金にあらかじめ決められた倍率を乗じた金額まで売買できるが、倍率の上限は法令によって定められている。

- 大阪取引所で行われる長期国債先物取引は、国債の利率や償還期限などを標準化して設定された「長期国債標準物」を取引の対象としている。

- オプションの買い手の損失は限定されないが、オプションの売り手の損失はプレミアム(オプション料)に限定される。

- スワップ取引を利用した金融商品のうち、リバース・デュアル・カレンシー債は、発行と償還は円建てで行われ、利払いは外貨建てで行われる債券である。

問24:投資信託

投資信託に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 契約型投資信託は、運用会社と信託銀行等が信託契約を結ぶことにより組成される投資信託であり、会社型投資信託は、投資を目的とする法人を設立することによって組成される投資信託(投資法人)である。

- 公募投資信託は、不特定多数の投資家に取得させることを目的とした投資信託であり、私募投資信託は、機関投資家などの特定または少数の投資家に取得させることを目的とした投資信託である。

- 単位型投資信託は、投資信託が運用されている期間中いつでも購入できる投資信託であり、追加型投資信託は、当初募集期間にのみ購入できる投資信託である。

- アクティブ型投資信託は、目標となるベンチマークを上回る運用成果を目指して運用される投資信託であり、パッシブ型投資信託は、目標となるベンチマークに連動する運用成果を目指して運用される投資信託である。

問25:株式の信用取引

株式の信用取引に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 一般信用取引の建株を制度信用取引の建株に変更することができる。

- 信用取引では、現物株式を所有していなくても、その株式の「売り」から取引を開始することができる。

- 金融商品取引法では、信用取引を行う際の委託保証金の額は20万円以上であり、かつ、約定代金に対する委託保証金の割合は20%以上でなければならないと規定されている。

- 制度信用取引では、売買が成立した後に相場が変動して証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回ったとしても、追加で保証金を差し入れる必要はない。

問26:株式市場の各種指標

株式市場の各種指標に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- ナスダック総合指数は、米国のナスダック市場に上場している米国株式の30銘柄を対象として算出した指数である。

- 日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象として算出される。

- S&P500種株価指数は、ロンドン証券取引所に上場している代表的な銘柄のうち、時価総額上位500銘柄を対象として算出される。

- JPX日経インデックス400は、ROEや営業利益等の指標等により選定された東京証券取引所に上場する400銘柄を対象として算出される。

問27:シャープレシオ

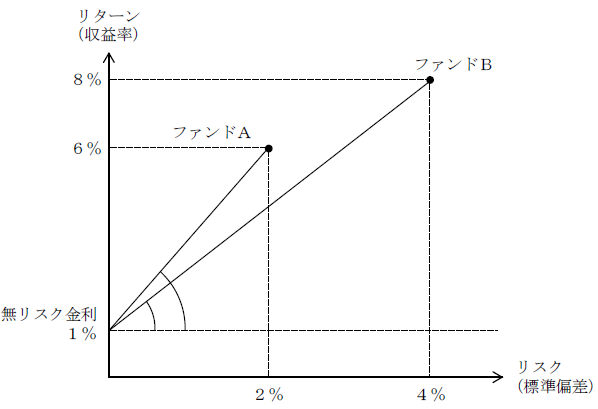

下記<資料>に基づくファンドAとファンドBの運用パフォーマンスの比較評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句または数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。

<資料>ファンドAとファンドBの運用パフォーマンスに関する情報

<資料>の数値によりファンドAのシャープレシオの値を算出すると(ア)となり、同様に算出したファンドBのシャープレシオの値は(イ)となる。シャープレシオの値が(ウ)ほど効率的な運用であったと判断される。

- (ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)大きい

- (ア)2.50 (イ)1.75 (ウ)小さい

- (ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)大きい

- (ア)3.00 (イ)2.00 (ウ)小さい

問28:NISA等

上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、NISA(少額投資非課税制度)により投資収益が非課税となる口座をNISA口座という。

- 上場株式の配当について、所得税で総合課税を選択した場合、住民税で申告不要制度を選択することはできない。

- NISA口座で保有する上場株式の配当を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。

- 特定口座で保有する上場株式を売却したことで生じた譲渡益の金額は、確定申告をすることにより、NISA口座で保有する上場株式の譲渡損失の金額と損益を通算することができる。

- 上場株式等に係る配当所得等の金額と損益通算してもなお控除しきれない上場株式の譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、翌年以後3年間にわたって繰り越すことができる。

問29:セーフティーネット

わが国における個人による金融商品取引に係るセーフティネットに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 国内銀行に預け入れられている外貨預金は、預金保険制度による保護の対象とならない。

- 国内銀行に預け入れられている決済用預金は、預入金額にかかわらず、その全額が預金保険制度による保護の対象となる。

- 国内証券会社が保護預かりしている一般顧客の外国株式は、日本投資者保護基金による補償の対象とならない。

- 生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構により、破綻時点における補償対象契約の責任準備金等の90%(高予定利率契約を除く)までが補償される。

問30:金融サービス提供法

金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(以下「金融サービス提供法」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 金融商品販売業者等による顧客への重要事項の説明は、原則として、当該顧客の知識、経験、財産の状況および当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、当該顧客に理解されるために必要な方法および程度によるものでなければならない。

- 金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合の損害賠償責任においては、原則として、当該顧客に対して無過失責任を負うこととされている。

- 金融商品販売業者等が顧客への重要事項の説明義務に違反した場合に、原則として、当該顧客がその違反に基づく損害の賠償を請求するときには、元本欠損額が損害額と推定される。

- 金融サービス提供法における断定的判断の提供等の禁止に関する規定は、金融商品販売業者等が特定顧客に対して行う金融商品の販売等には適用されない。

解答・解説に関しましては、合格セット購入者専用ページ内に掲載していますので、合格セット購入者の方は、専用ページ内でご確認ください。

.png)