第1回目FP2級予想問題の問1~問10(ライフプランニング編)を掲載しています。

FP2級合格に必要な力が身についているのかどうかをご確認ください。

解けなかった問題は、必ず、復習してください。

目次

問1:関連法規

ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。

- 税理士資格を有しないFPのAさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。

- 社会保険労務士資格を有しないFPのBさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。

- 司法書士資格を有しないFPのCさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。

- 損害保険募集人の資格を有しないFPのDさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。

問2:厚生年金

離婚時における厚生年金の合意分割制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 合意分割の分割対象となるのは、離婚当事者の婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)である。

- 離婚の相手方から分割を受けた厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額・標準賞与額)に係る期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に算入される。

- 老齢厚生年金を減額される者の年金額は、分割請求があった日の属する月の翌月から改定される。

- 合意分割の請求は、原則として離婚成立の日の翌日から起算して2年を経過するまでの間にしなければならない。

問3:国民年金

国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 第1号被保険者で障害基礎年金または障害等級1級もしくは2級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、所定の届出により、保険料の納付が免除される。

- 第1号被保険者が出産する場合、所定の届出により、出産予定月の前月から4ヵ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月の3ヵ月前から6ヵ月間)、保険料の納付が免除される。

- 第1号被保険者である大学生は、本人の所得金額の多寡にかかわらず、所定の申請により、学生納付特例制度の適用を受けることができる。

- 学生を除く50歳未満の第1号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得)がそれぞれ一定金額以下の場合、所定の申請により、保険料納付猶予制度の適用を受けることができる。

問4:教育ローン及び奨学金

教育ローンおよび奨学金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」の融資限度額は、学生・生徒1人につき、海外留学資金の場合を除き350万円である。

- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」は、主に親が申込人となるもので、成人していても学生本人が申し込むことはできない。

- 日本学生支援機構の貸与型奨学金には、無利息で貸与を受けられる「第一種奨学金」と、利息付(在学中は無利息)貸与の「第二種奨学金」がある。

- 日本政策金融公庫の「教育一般貸付(国の教育ローン)」と日本学生支援機構の奨学金は、重複して利用することが可能である。

問5:雇用保険

雇用保険の基本手当に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 基本手当は、原則として、離職の日以前2年間に雇用保険の一般被保険者であった期間が通算して3ヵ月以上あれば受給できる。

- 基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して2年である。

- 基本手当の所定給付日数は、離職理由や被保険者期間、離職時の年齢等に応じて定められており、特定受給資格者等を除く一般の離職者の場合、最長で150日である。

- 基本手当は、受給資格者の離職理由を問わず、受給資格決定日以降において失業している日が通算して7日経過したときに支給が開始される。

問6:厚生年金保険

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。

- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。

- 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。

- 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。

問7:係数

ライフプランニングにおける各種係数を用いた必要額の算出に関する次の記述の空欄(ア)、(イ)にあてはまる数値の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。なお、算出に当たっては下記<資料>の係数を乗算で使用するものとし、手数料や税金等については考慮しないものとする。

| 毎年年末に一定額を積み立てながら年利率3%で複利運用した場合、20年後に1,500万円となる貯蓄計画においては、毎年の積立金額は( ア )円となる。また、年利率3%で複利運用しながら、毎年年末に200万円を10年間受け取る場合においては、当初の元金として( イ )円が必要となる。 |

<資料>年利率3%の各種係数

-e1505260035958.png)

- (ア)558,000 (イ)17,060,400

- (ア)558,000 (イ)14,877,500

- (ア)744,100 (イ)17,060,400

- (ア)744,100 (イ)14,877,500

問8:厚生年金

厚生年金保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 厚生年金保険の保険料の額は、被保険者の標準報酬月額および標準賞与額にそれぞれ保険料率を乗じて算出される。

- 厚生年金保険の適用事業所に常時使用される者のうち、65歳以上の者は、厚生年金保険の被保険者とならない。

- 育児休業等をしている被保険者に係る厚生年金保険の保険料は、所定の手続きによって被保険者負担分は免除されるが、事業主負担分は免除されない。

- 遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額である。

問9:遺族厚生年金

遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、「被保険者であった者」および「被保険者等」は保険料納付要件を満たしているものとする。

- 厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合は、その者の遺族で一定の要件を満たす者に遺族厚生年金が支給される。

- 遺族厚生年金を受けることができる父母には、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていたその者の配偶者の父母で55歳以上の者も含まれる。

- 厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時胎児であった子(婚外子は考慮しない)が出生した場合、将来に向かって、その子は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。

- 遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。

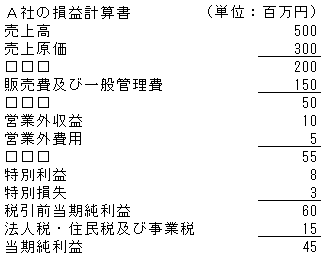

問10:財務比率

下記<資料>に基づき算出される物品販売業A社の財務比率に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示している。

<資料>

[A社のデータ]

| 自己資本 | 100百万円 |

| 総資産 | 1,000百万円 |

- A社の売上高営業利益率は10%である。

- A社の売上高経常利益率は11%である。

- A社の総資産当期純利益率は4.5%である。

- A社の自己資本比率は20%である。

解答・解説に関しましては、合格セット購入者専用ページ内に掲載していますので、合格セット購入者の方は、専用ページ内でご確認ください。

.png)

.png)